1001_社労士つとむの実務と法令

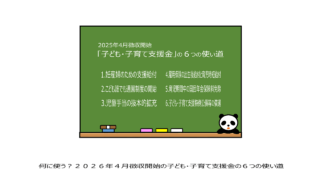

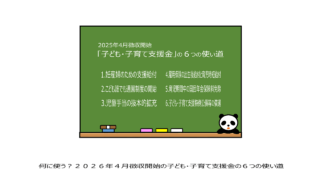

1001_社労士つとむの実務と法令 何に使う?2026年4月徴収開始の子ども・子育て支援金の6つの使い道

2024年に成立した「改正子ども・子育て支援法」で、政府は「加速化プラン」として前例のない規模の少子化対策を打ち出しました。 「加速化プラン」では、2030年代に入るまでの6年間を少子化対策の集中取組期間とし、年最大3.6兆円規模の予算を投...

1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1003_相談員はじめの9つの質問

1003_相談員はじめの9つの質問  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1003_相談員はじめの9つの質問

1003_相談員はじめの9つの質問  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1005_担当者まさおの体系整理

1005_担当者まさおの体系整理  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令