子どもが生まれるまでの期間は、十月十日(トツキトウカ)といわれます。

そのため、妊娠期間は、10か月+10日との誤解が、生まれやすい。

出産予定日を算出するときの1か月とは、28日で計算します。

実際の妊娠期間は40週(最後の月経開始日が起算日)ですので、約280日となります。

労働基準法や健康保険法では、「出産」予定の女性や「出産」した女性に関する規定があります。

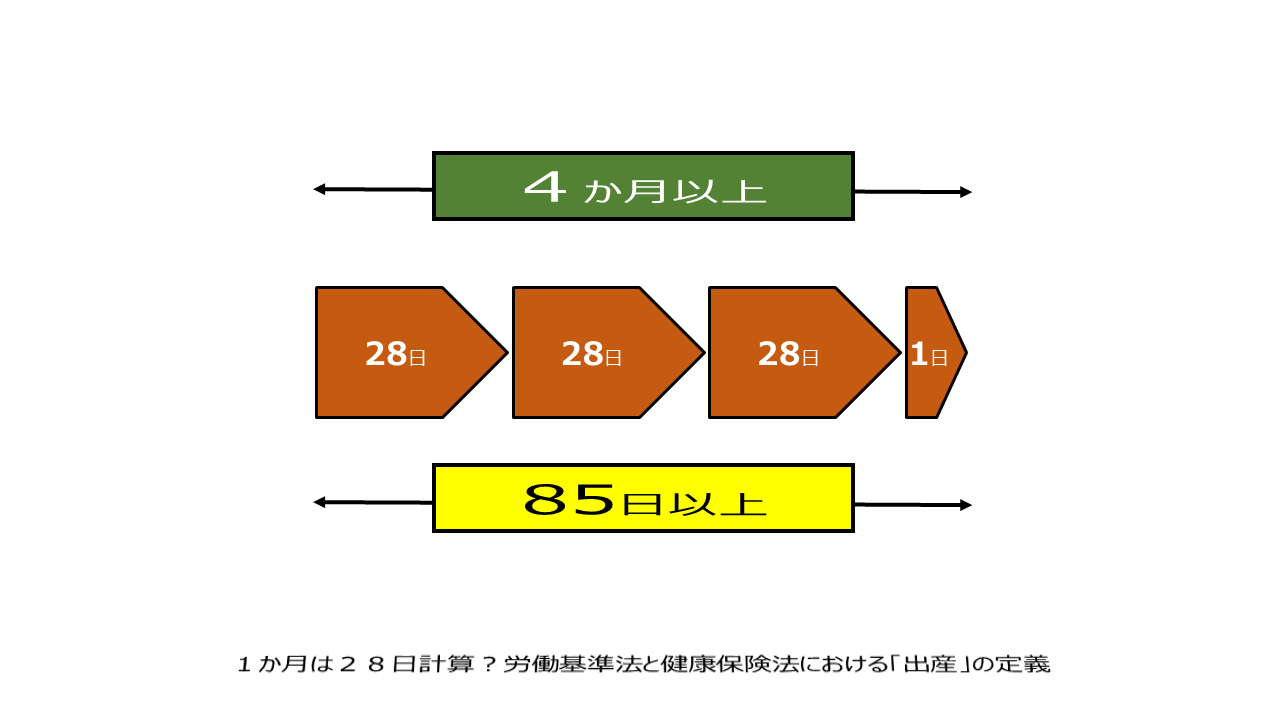

労基法や健保法でいう「出産」とは、「妊娠4か月以上の分娩」のこと。

結論から述べると、この場合の1か月とは、28日での計算となります。

よって、妊娠「4か月以上」とは、(3か月×28日)+1日=「85日以上」が答えです。

今回は、労働基準法と健康保険法の「出産」の定義について、確認します。

1.労働基準法における「出産」の定義

令和3年度の社会保険労務士試験の択一式の設問6で以下が出題されました。

労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。

正解は、○(まる)です。

根拠となる通達(昭和23年12月23日基発1885号)を確認します。

出産とは妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって4か月以上と言うのは85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする。

~昭和23年12月23日基発1885号~

日数計算の根拠が具体的に示されています。

1か月は28日で計算。

4か月以上とは、(28日×3か月)+1日=85日以上となります。

なお、妊娠中絶であっても妊娠4か月以後に行った場合は「出産」の範囲に含まれます(昭和26年4月2日婦発113号)。

労働基準法第65条第2項では「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(女性が請求し医師が支障がないと認めたときは6週間)。」とされています。

出産の範囲に該当すれば、使用者は出産日の翌日から8週間(56日)について、産後休業を与える義務があります。

2.健康保険法における「出産」の定義

平成21年度の社会保険労務士試験の択一式の設問3で以下が出題されました。

妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含 む。)又は早産を問わず、支給される。

正解は、○(まる)です。

根拠となる通達(昭和27年6月16日保文発第2427号)を確認します。

健康保険による分娩費は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるのであつて、妊娠4か月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、すべて分娩費が支給される。人工妊娠中絶術(人工流産)に対しては、単に不行跡又は経済的理由によるものについては、療養の給付は認められない。

~昭和27年6月16日保文発第2427号~

妊娠4か月以上の日数計算は、労基法と同様、1か月28日で計算し、(28日×3か月)+1日=85日以上(以後)となります。

85日以上であれば、生産であるか否かは問われないことも、労基法と同様です。

「出産」に該当すると、「出産育児一時金」が支給されます。

🔎 出産育児一時金について|協会けんぽ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310

また、出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、「出産手当金」が支給されます。

🔎 出産手当金について|協会けんぽ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311

最後にまとめ。

・妊娠1か月とは4週のことであり、日数としては28日。

・労働基準法における「出産」とは、妊娠4か月以上(85日以上)の分娩のこと。

・健康保険法における「出産」とは、労基法と同様、妊娠4か月以上(85日以後)の分娩のこと。

以上

written by sharoshi-tsutomu