女性労働者の妊娠・出産にあたっては、母体や胎児を守るため、法令で事業主に一定の措置を行うことが義務付けられています。

労働基準法では母性保護措置が、男女雇用機会均等法では母性健康管理措置が規定されています。

今回は、妊娠・出産する女性労働者の母性保護措置と母性健康管理措置を、法条文とあわせて確認することとします。

1.母性保護措置(労働基準法)

1.1_産前・産後休業

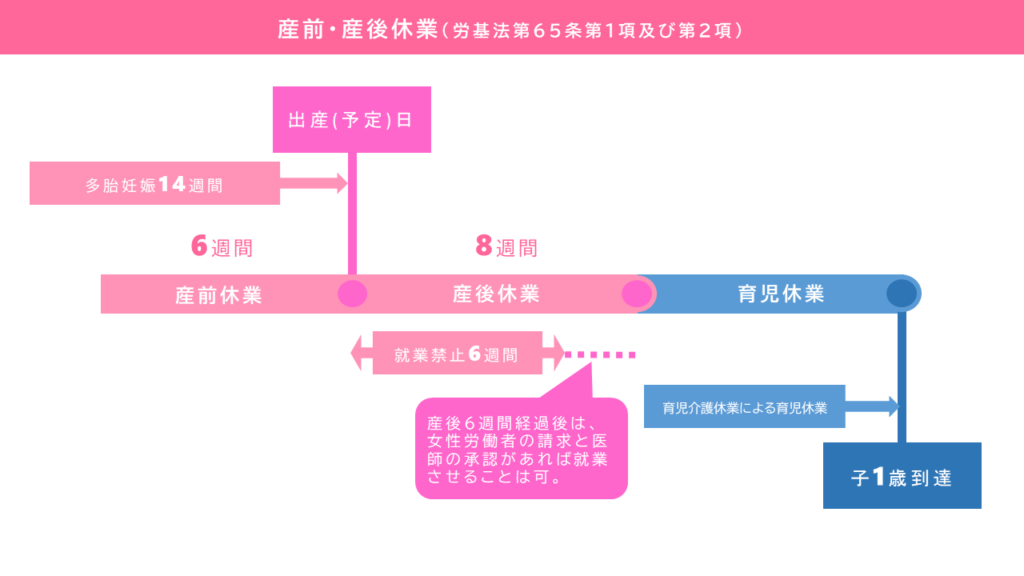

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

~労働基準法第65条第1項~

産前休業期間は、女性労働者が請求した場合は、就業させてはならない期間です。

出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得できますが、出産予定日より出産が早まれば短縮となり、予定日より遅い出産となれば延長となります。

出産日は、産前期間に含めます。

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

~労働基準法第65条第2項~

産後休業期間は、女性労働者の請求にかかわらず、就業させてはならない期間です。

ただし、産後6週間経過後は、女性労働者の請求と医師の承認があれば就業させることが可能です。

↓ クリックして拡大 ↓

1.2_軽易な業務への転換

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

~労働基準法第65条第3項~

本条は、原則としては、妊娠中の女性が請求した業務に転換させるという趣旨ですが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではありません(昭和61年3月20日基発第151号・婦発第69号)。

妊娠中の軽易業務転換に伴う降格措置の有効性については、裁判例も確認しましょう。

裁判例では、労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、違反には該当しない旨が判示されています。

🔎 平成26年10月23日最高裁全文【PDF】|裁判所https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/084577_hanrei.pdf

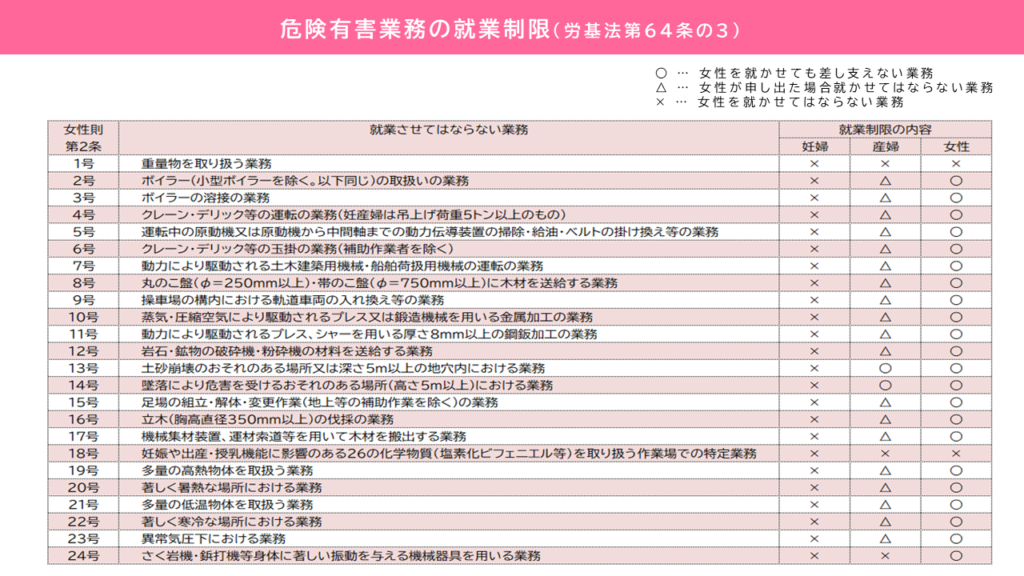

1.3_危険有害業務の就業制限

母性保護の見地から、妊産婦については有害な業務への就業が制限されています。

妊産婦とは「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性」のことです。

使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

~労働基準法第64条の3~

危険有害業務の就業制限の範囲は、女性労働基準規則第2条で具体的に24の業務の就業禁止が定められています。

妊婦は24の業務の全てについて、就業が禁止されています。

以下の一覧で確認しましょう。

↓ クリックして拡大 ↓

1.4_変形労働時間制の適用制限

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

~労働基準法第66条第1項~

変形労働時間制を採用されている事業場の女性労働者が請求した場合は、1週40時間、1日8時間を超えて働かせることはできません。

条文で規定されている変形労働時間制は以下の3つです。

●第32条の2第1項:1ヶ月単位の変形労働時間制

●第32条の4第1項:1年単位の変形労働時間制

●第32条の5第1項:1週間単位の変形労働時間制

1.5_時間外労働・休日労働・深夜業の制限

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

~労働基準法第66条第2項~

妊産婦の女性労働者が請求した場合、時間外労働、休日労働をさせることはできません。

なお、女性労働者が労働基準法第41条のいわゆる管理監督者の場合は、労働時間・休日に関する規定はそもそも適用されませんので、時間外労働や休日労働の制限は行う余地はありません。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

~労働基準法第66条第3項~

深夜業も同様に、女性労働者が請求した場合はさせることはできません。

管理監督者の女性労働者も深夜業は法規制の対象ですので、深夜業の免除を請求することは可能です。

2.母性健康管理措置(男女雇用機会均等法)

2.1_保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

~男女雇用機会均等法第12条~

妊娠中は母体や胎児の健康のため、保健指導又は健康診査を受ける必要がありますが、女性労働者の場合には受診の時間を確保することが困難な場合があることから、必要な時間の確保を事業主に義務づけることとしたものです。

厚生労働省令(均等法施行規則)第2条の4で具体的な回数が定められています。

<受診のために確保しなければならない回数>

●妊娠23週までは4週間に1回

●妊娠24週から35週までは2週間に1回

●妊娠36週以後出産までは1週間に1回

従業員が年休を取得しない場合や通院制度により有給とする旨の規定がないのであれば、給与を無給とすることは差し支えありません。

2.2_医師等の指導事項を守ることができるようにするための措置

事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

~男女雇用機会均等法第13条~

保健指導又は健康診査において医師等から何らかの指導を妊婦が受けた場合は、その指導事項を守るための措置を講じることが、事業主に義務づけられています。

🔎 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針|厚生労働省告示https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73997856&dataType=0&pageNo=1

<事業主が講ずべき母性健康管理上の措置>

・妊娠中の通勤緩和について

(例)時差通勤・勤務時間の短縮

・妊娠中の休憩に関する措置について

(例)休憩時間の延長、休憩の回数の増加

・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について

(例)作業の制限、勤務時間の短縮、休業

・その他

(例)母性健康管理指導事項連絡カードの利用、プライバシーの保護

「母性健康管理指導事項連絡カード」は、医師の指導事項の内容が事業主に的確に伝えるためのカードです。

詳細は、厚生労働省のサイトを参照しましょう。

🔎 母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法についてhttps://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

3.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(男女雇用機会均等法)

男女雇用機会均等法第9条で、妊娠・出産した女性労働者が母性保護措置や母性健康管理措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止されています。

事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

~男女雇用機会均等法第9条~

厚生労働省令(均等法施行規則)第2条の2で具体的な理由を確認しましょう。

<不利益取扱い禁止の対象となる理由>

●妊娠したこと

●出産したこと

●母性健康管理措置を求め、又は当該措置を受けたこと

●坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと

●産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと

●軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと

●事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと

●育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと

●妊娠又は出産に起因する症状(つわり等)により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと

不利益な取扱いの具体例は指針で例示されています。

<不利益な取扱いと考えられる例>

●解雇すること。

●期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。

●あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。

●退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。

●降格させること。

●就業環境を害すること。

●不利益な自宅待機を命ずること。

●減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。

●昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。

●不利益な配置の変更を行うこと。

●派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

判断基準については指針で詳細を確認しましょう。

🔎 労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に

関し、事業主が適切に対処するための指針【PDF】|厚生労働省告示https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000209450.pdf

また、厚生労働省は「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達」を発出しています。

以下のサイトで確認してみましょう。

🔎 「妊娠したから解雇」は違法です|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html

以上

written by sharoshi-tsutomu