支払基礎日数とは、標準報酬月額の定時決定や随時改定時に提出する算定基礎届や月額変更届に記入する「その月の給与支払の基礎となった日数」です。

月給者であれば暦日数、日給者や時給者であれば出勤日数(有休含む)が原則の日数です。

支払基礎日数が少ない月がある場合は、1か月の標準的な報酬額が確保されていないことから、標準報酬月額を算定する対象月からは除外することとなります。

報酬月額の記入が正しいものであっても、支払基礎日数の取扱いを誤ると、不当に低い額で標準報酬月額が決定・改定されてしまう可能性があります。

今回は、支払基礎日数の原則的な数え方と事象別の日数の調整方法、定時決定における特例の取扱いについて、9つの質問と回答形式により理解を深めることとします。

1.原則の支払基礎日数の取扱い

Q1.原則の支払基礎日数

- Q1月給者や時給者の原則の支払基礎日数の数え方を教えてください。

- A1

月給者は給与支払対象期間の暦日数、時給者は出勤日数(有休日数含む)が、原則の支払基礎日数となります。

例えば、毎月末締・当月払いの月給者の場合、「当月」の暦日数が支払基礎日数となります。

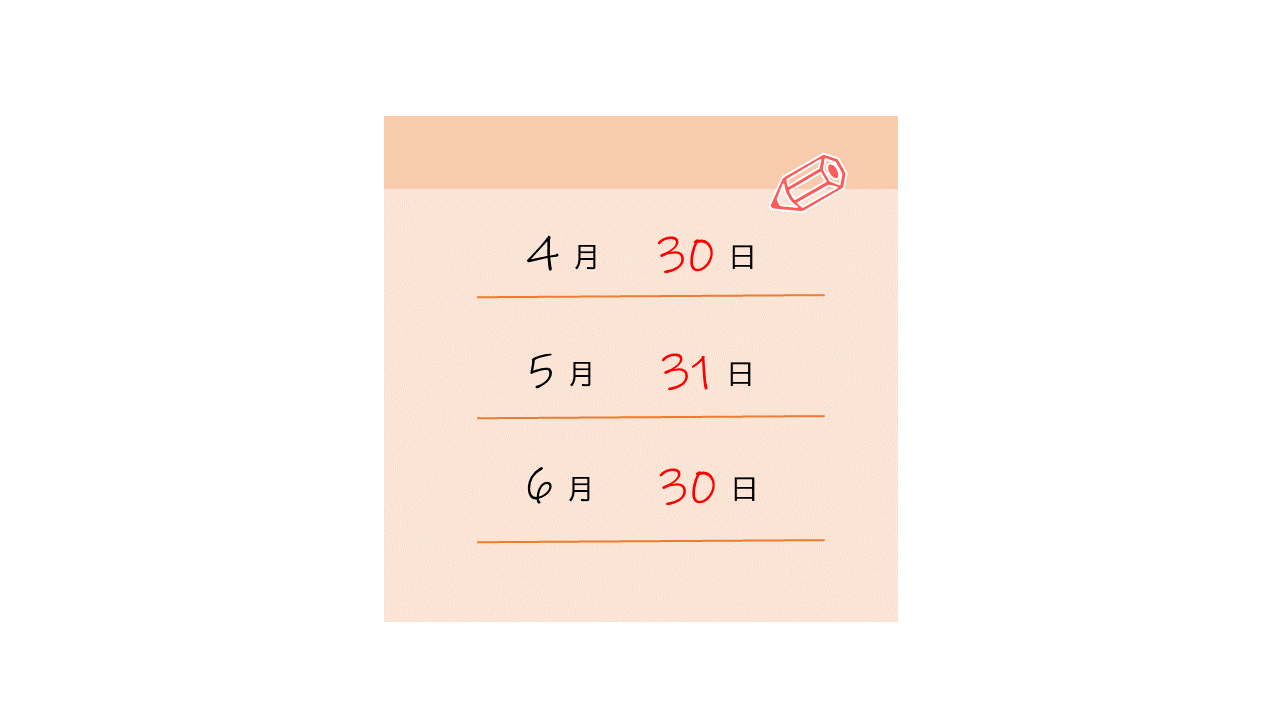

(例)毎月末締、当月払いの月給者の場合

| 4月 | 30日 | ← 4/1~4/30 |

| 5月 | 31日 | ← 5/1~5/31 |

| 6月 | 30日 | ← 6/1~6/30 |

これが、毎月末締・翌月払いの月給者の場合は、「前月」の暦日数が支払基礎日数となります。

(例)毎月末締、翌月払いの月給者の場合

| 4月 | 31日 | ← 3/1~3/31 |

| 5月 | 30日 | ← 4/1~4/30 |

| 6月 | 31日 | ← 5/1~5/31 |

2.事象別の支払基礎日数の取扱い

Q2.欠勤がある場合

- Q2月給者が欠勤し賃金控除をした場合の支払基礎日数の記入日数を教えてください。

- A2

就業規則、給与規程等に基づき会社が定めた日数から当該欠勤日数を減じた日数が支払基礎日数となります。

例えば、欠勤1日につき月給を月平均所定労働日数20日で除した額を減額する場合は、20日-1日=19日が当該月の支払基礎日数となります。

(例)毎月末締・当月払いの月給者が6月に1日分の欠勤控除(分母となる月平均所定労働日数は20日)をされた場合

| 6月 | 19日 | ← 20日-1日 |

→ 月平均所定労働日数の20日から欠勤控除された1日を減じた19日が支払基礎日数となります。

Q3.遅刻早退がある場合

- Q3半日欠勤や遅刻早退で1日の所定労働時間未満の労働であった日も支払基礎日数としては含めますか。

- A3

出勤した日であれば不就労時間について賃金控除がなされた場合であっても支払基礎日数は1日として取り扱うこととなります。

例えば、出勤1時間で、早退した日で考えてみましょう。

早退時間分の賃金控除がされている月給者であっても、出勤した1時間分の給与は支払われます。

支払基礎日数とは給与の支払対象となった日数ですので、給与支払がある日は1日として数えます。

時給者や日給者も同様に、出勤した日の労働時間が1日の所定労働時間に満たない場合であっても、支払基礎日数は1日として数えます。

半日欠勤が同一月で2日あるような場合、半日欠勤を0.5日+0.5日=1日として数えることは誤りです。

半日欠勤日はそれぞれが1日として数えますので、月給者であれば原則の暦日である支払基礎日数に影響は及ばず、時給者や日給者であれば2日とするのが正しい数え方となります。

Q4.日跨ぎ勤務がある場合

- Q4日給者や時給者が夜勤勤務者で日跨ぎ勤務を常態としている場合の支払基礎日数はどのように数えることとなりますか。

- A4

日給者は出勤回数、時給者は各月の総労働時間をその会社(事業所)における所定労働時間で除した日数が支払基礎日数となります。

夜勤勤務者が月給者であれば、そもそも月給者は暦日が原則となるので、特段の考慮は不要です。

日給者や時給者は、給与支払の基礎となった日数を数える必要があるため、多少煩雑となります。

(日給者)

例えば、日跨ぎの夜勤の回数を17回行ったのであれば、支払基礎日数は17日となります。

(時給者)

例えば、当該月の総労働時間が160時間、その会社(事業所)における1日の所定労働時間が8時間であれば、支払基礎日数は160時間を8時間で除した20日となります。

→(総労働時間)160時間÷(1日の所定労働時間)8時間=(支払基礎日数)20日

3.定時決定時の支払基礎日数の特例

Q5.社会保険の被保険者区分とは

- Q5被保険者区分に応じて支払基礎日数の取扱いが異なると聞きました。そもそも被保険者区分は何種類ありますか。

- A5

被保険者区分には、「一般社員」、「短時間就労者(パート)」・「短時間労働者」の3区分があります。

3つの被保険者区分の定義は、以下の①~③の通りです。

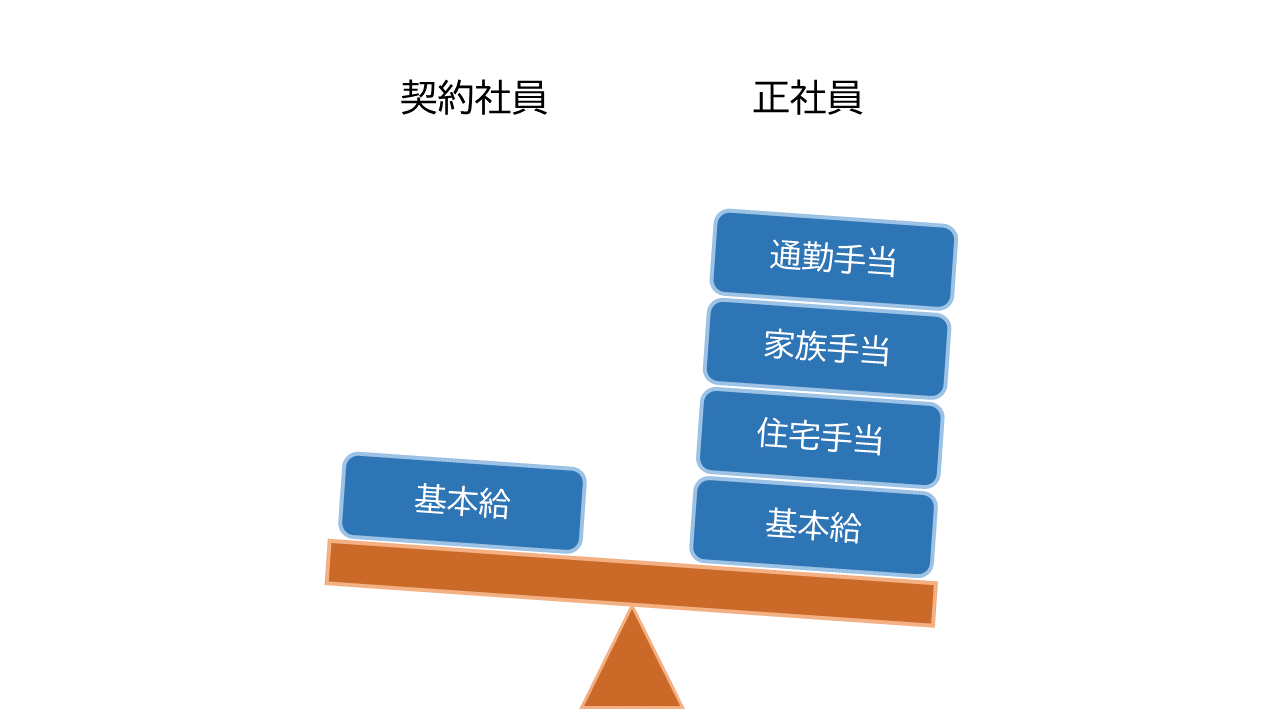

①「一般社員」

正社員等の会社で定めた通常の労働時間で勤務する人。

②「短時間就労者(パート)」

パートタイマー・アルバイト・契約社員・準社員・嘱託社員等の名称を問わず、一週間の所定労働時間及び一か月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者のことです。

③「短時間労働者」

通常の労働者と比較して一週間の所定労働時間が4分の3未満、又は、一か月の所定労働日数が4分の3未満、又は、その両方の場合で、以下の5要件を全て満たす被保険者のことです。

要件1:週の所定労働時間が20時間以上あること

要件2:雇用期間が継続して2か月を超えて見込まれること

要件3:所定内賃金が月額8.8万円以上であること

要件4:学生でないこと

要件5:以下のいずれかの適用事業所に使用されていること

「特定適用事業所」

※厚生年金保険の被保険者数(2016年10月~:501人以上→2022年10月~:101人以上→2024年10月~:51人以上)

「任意適用事業所」

労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)

「国又は地方公共団体の適用事業所」

🔎 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

Q6.短時間就労者・短時間労働者の特例とは

- Q6「短時間就労者(パート)」や「短時間労働者」にかかる支払基礎日数の特例とは何ですか。

- A6

支払基礎日数が17日未満の月であっても、算定対象月として標準報酬月額決定の対象額に含まれる場合があります。

通常(一般社員)は支払基礎日数が17日未満の月は、標準報酬月額の決定にかかる対象額から除外されますが、「短時間就労者(パート)」や「短時間労働者」は17日未満の月であっても対象額に含まれる場合があります。

定時決定(算定)おける被保険者区分に応じた報酬月額の算定に含める月の取扱いは以下の通りです。

①「一般社員」

支払基礎日数が17日以上の月が対象となります。

②「短時間就労者(パート)」

支払基礎日数が17日以上の月がある場合には17日以上ある月が対象となり、支払基礎日数が全て17日未満であるが15日以上の月がある場合は15日以上の月が対象となります。

4月・5月・6月の支払基礎日数がいずれも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定します。

なお、随時改定(月変)の場合は、「短時間就労者(パート)」については一般社員と同様、3か月とも支払基礎日数が17日以上確保されている場合にのみ随時改定の対象となります。

③「短時間労働者」

支払基礎日数が11日以上の月が対象となります。

4月・5月・6月の支払基礎日数がいずれも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定します。

なお、随時改定(月変)の場合は、「短時間労働者」については、3か月とも支払基礎日数が11日以上確保されている場合にのみ随時改定の対象となります。

Q7.被保険者区分に異動がある場合

- Q74月から6月の間に被保険者区分に異動があった場合の支払基礎日数の特例の基準はどのように適用されることとなりますか。

- A7

各月の被保険者区分に応じた支払基礎日数の取扱いにより、各月が算定対象月となるかならないかを判断することとなります。

例えば、「短時間就労者(パート)」から「短時間労働者」に5月給与支払分から変更された場合であれば、4月は短時間就労者の基準(17日未満は除外)、5月・6月は短時間労働者の基準(11日未満は除外)となります。

(例)5月給与支払から短時間就労者から短時間労働者に変更

| 4月 | 15日 | 「短時間就労者(パート)」 |

| 5月 | 11日 | 「短時間労働者」 |

| 6月 | 11日 | 「短時間労働者」 |

→ 4月は「短時間就労者(パート)」の基準となり17日未満のため除外、5月と6月は「短時間労働者」の基準を満たす11日以上であるため、5月と6月の2か月の平均で標準報酬月額を決定することとなります。

なお、算定対象期間の月途中に、被保険者区分の変更があった場合は賃金締日時点の被保険者区分に応じて算定対象月とするか否かを判断します。

Q8.途中入社で日割支給がある場合

- Q8給与計算期間の途中で資格取得した月給者の入社月の給与が日割計算により支給されている場合は、支払基礎日数が17日以上であれば日割計算により支給された月も報酬月額算定の基礎として含めることとなりますか。

- A8

給与計算期間の途中で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1か月分の報酬が受けられなかった月がある場合は、途中入社月の日割計算された給与は除くこととなります。

給与計算期間の途中で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1か月分の報酬が受けられなかった月がある場合は、途中入社月の日割計算された給与は除くこととなります。

例えば、毎月末締・当月払いの会社の月給者が4月と5月に途中入社しているような場合は、入社月である4月又は5月の給与は日割計算により支給されている場合があります。

そのような場合は、保険者決定の著しく不当な場合に該当し、支払基礎日数が17日以上であっても対象月からは除外することとなります。

Q9.育児休業で給与支給がない場合

- Q9育児休業者で4月~6月が無給のため支払基礎日数がいずれも0日となる場合、標準報酬月額はどのように決定されますか。

- A9

休業直前の標準報酬月額で決定されます。

定時決定の対象となる4月~6月が無給の場合や、支払基礎日数が被保険者区分に応じた日数基準をいずれも満たさない場合は、保険者決定の算定が困難な場合に該当し、従前の標準報酬月額にて決定します。

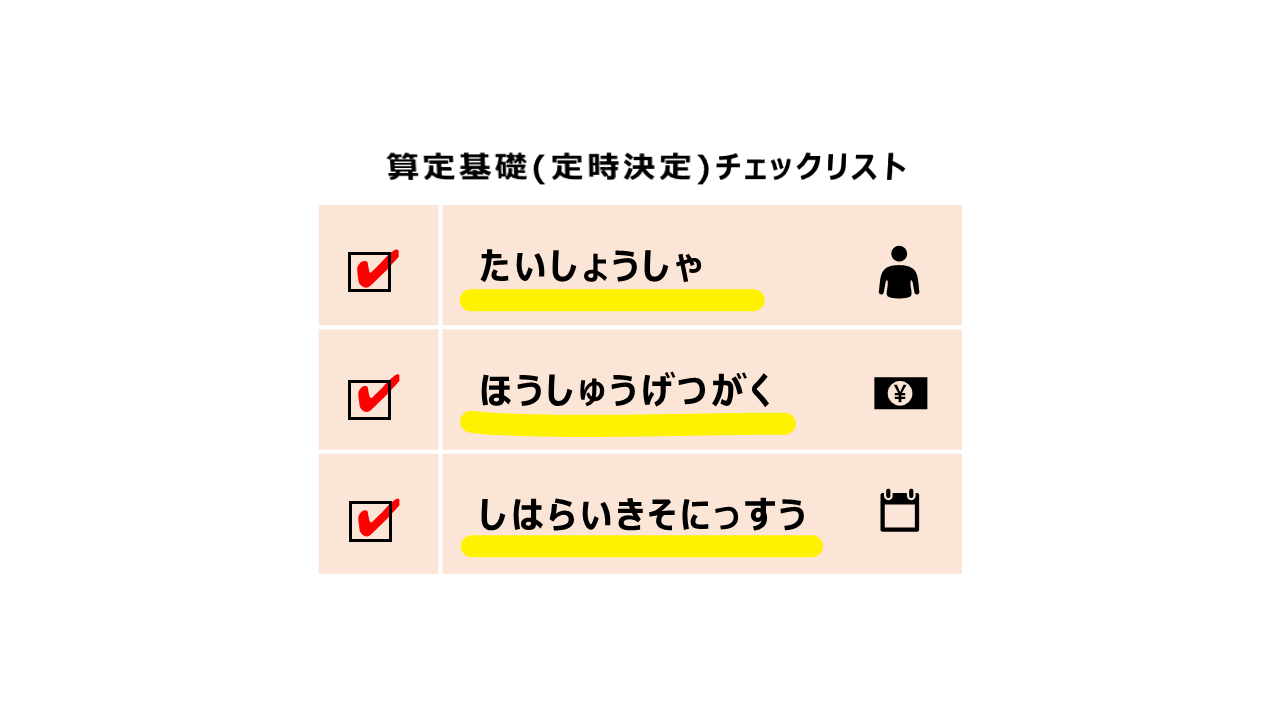

算定基礎届の提出前には、以下のチェックリストも参照ください。

以上

written by soudanin-hajime