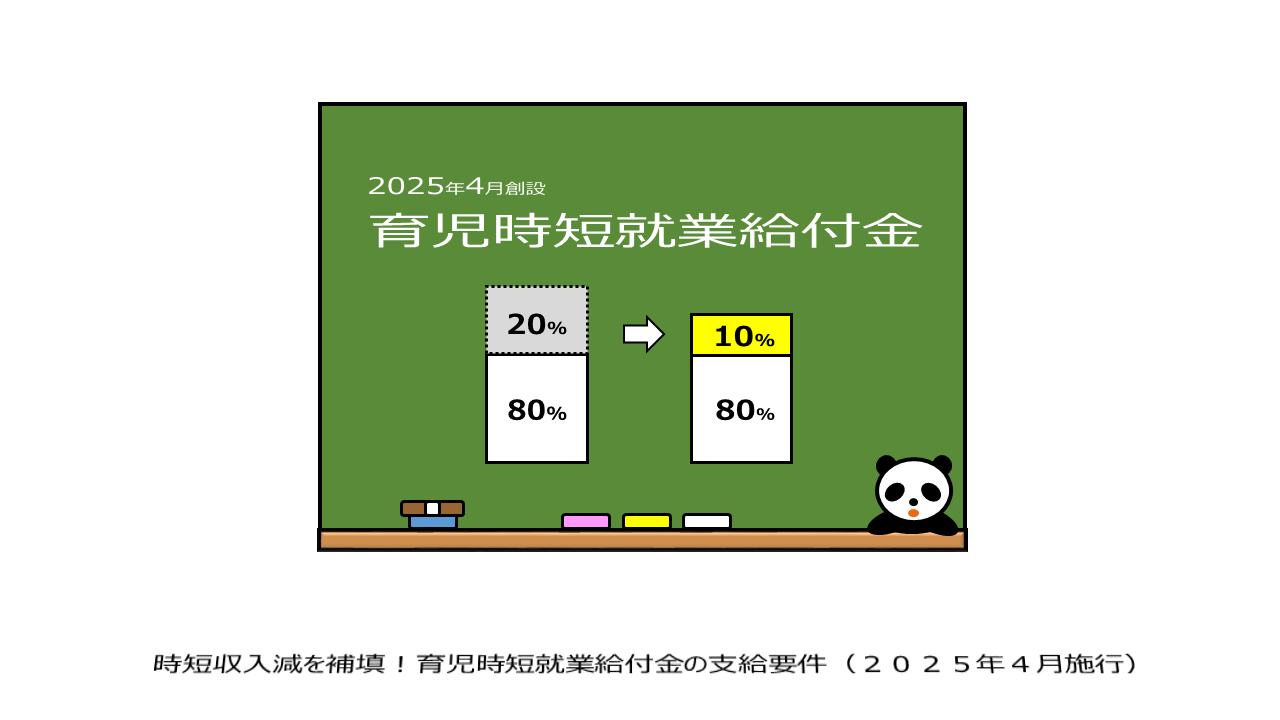

2025年4月から、2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した労働者の収入減少を補填する制度として、「育児時短就業給付」が創設されます(雇用保険法第61条の12)。

原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が給付されます。

労働者の時短勤務による収入減を補填することで、経済的な不安を軽減することができます。

支給要件としては、2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること等の所定の要件を満たすことが必要です。

今回は、育児時短就業給付金の支給要件・支給額等について、確認します。

1.支給要件(支給対象者と支給対象月)

はじめに、支給要件について、確認します。

支給要件には、支給対象者と支給対象月の2つの要件があります。

2つの要件には、支給対象者要件が2つ、支給対象月要件が4つあり、計6つの要件を満たすことで、育児時短給付金が支給されます。

1-1.支給対象者

支給対象者の要件として、以下の2つの要件のいずれも満たすことが必要です。

①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること。

②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて同一の子について育児時短就業を開始したこと、又は、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること。

支給要件のポイントとなる①と②の下線部分について、詳細を確認します。

①の「育児時短就業」とは―――

一週間当たりの所定労働時間を短縮する措置のこと。一週間当たりの所定労働日数を変更した結果、一週間当たりの所定労働時間が短縮される場合を含みます。

また、子の養育のため、短時間正社員、パートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、一週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合も、育児時短就業と取り扱います。

一方で、月の途中で離職し被保険者資格を喪失した場合や、週所定労働時間20時間未満の労働条件で転職した場合等は、育児時短就業給付金の対象とはなりません。

②の「引き続いて」とは―――

育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合をいいます。

②の「被保険者期間」とは―――

賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)月、いわゆる完全月のことです。

算定対象期間となる育児時短就業開始日前2年間の期間には、特例で延長措置もあります。

特例の延長措置としては、育児時短就業開始日前2年の間に、疾病・負傷・出産・育児等やむを得ない理由により引き続き 30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年、加算することができ、最長4年間に延長となります。

支給要件の②は、「又は」となりますので、育児休業終了から引き続いて時短をする、「又は」、算定対象期間(特例該当の場合は最長4年)に被保険者期間が12か月あれば、要件を満たすこととなります。

1-2.支給対象月

支給対象者のうち、以下の全ての要件を満たす「月」について、育児時短就業給付金が支給されます。

③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月。

④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月。

⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月。

⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月。

「初日から末日まで続けて」の要件が③と⑤、「一日でも該当するかしないか」の要件が④と⑥です。

2.支給額(支給額と支給対象期間)

つぎに、支給額と支給対象期間について、確認します。

2-1.支給額(支給率早見表)

育児時短就業給付金の支給額は、原則として以下となります。

育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%

ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、支給率は調整されます。

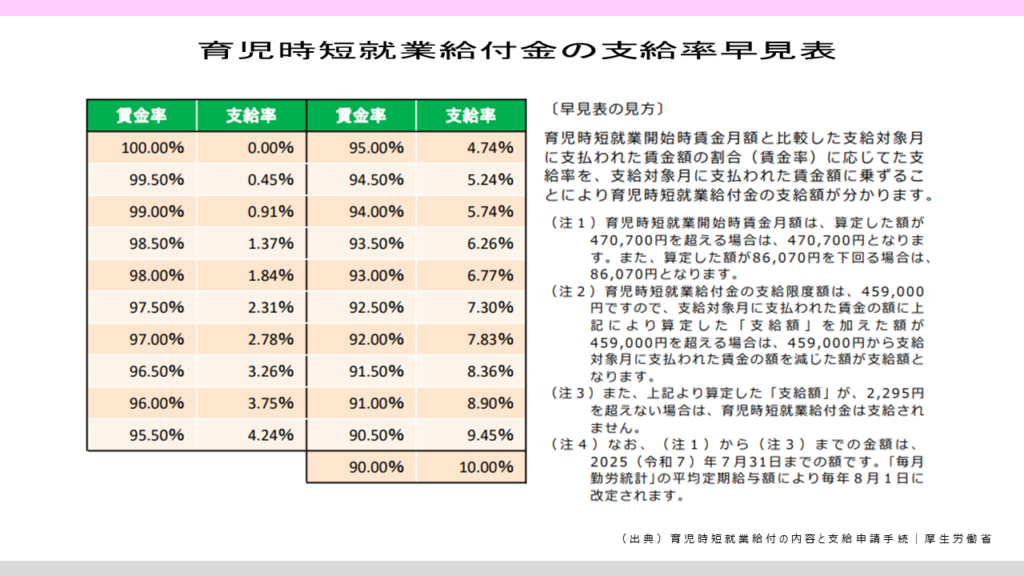

厚生労働省のリーフレットに、便利な支給率早見表が記載されています。

↓ クリックして拡大 ↓

「支給対象月に支払われた賃金額」÷「育児時短就業開始時賃金月額」で賃金率を求め、早見表を参照すれば、育児時短就業給付金の支給率が決定しますので、簡易に支給額の算出可能です。

例えば、支給対象月に支払われた賃金額が19万円、育児時短就業開始時賃金月額が20万円の場合、19万円÷20万円=0.95→賃金率は95%となります。

賃金率95%の支給額は4.74%となりますので、19万円×4.74%=9,006円が支給額となります。

なお、支給対象月に支払われた賃金額と育児時短就業給付金の支給額の合計が、支給限度額を超える場合は、支給限度額から支給対象月に支払われた賃金額を減じた額が育児時短就業給付金の支給額となります。

2025年7月31日までの支給限度額は、459,000円となります。

支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

2-2.支給対象期間

育児時短就業給付金の原則の支給対象期間は、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月の期間となります。

ただし、以下の①~④の日の属する月までが、支給対象月となります。

①育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日(2歳の誕生日の前日)

②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日

④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

④のその他の事由とは、子の離縁や養子縁組の取消などが、該当します。

3.支給申請手続

さいごは、支給申請手続きについて、確認します。

3-1.提出者・提出先

育児時短就業給付金の手続きは、事業主が手続きすることとなります。ただし、本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能です。

提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。

3-2.提出書類

提出書類としては、以下の2つの書類が必要です。

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

②育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

なお、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、①の提出は不要です。

3-3.添付書類

添付書類としては、以下の2つの書類が必要です。

①育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの

…賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など

②育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(写し可)

…母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、 住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、②の提出は不要です。

3-4.提出時期

提出時期は、受給資格確認手続のみ行う場合は初回の支給申請を行う日まで、初回の支給申請も同時に行う場合は最初の支給対象月(育児時短就業開始日の属する月)の初日から起算して4か月以内となります。

例えば、初回の支給申請も同時に行う場合、育児時短就業開始日が7月10日の場合、最初の支給対象月は7月となり、提出期限は10月31日までとなります。

最後にまとめ。

・育児時短就業給付金とは、2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した労働者の収入減少を補填する制度として、2025年4月から創設された。

・育児時短就業給付の原則の支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額となる。

・育児時短就業中に支払われた賃金額と育児時短就業開始時賃金月額を比較して支給率が決定するため、支給額の試算には、支給率早見表を参照すると便利。

以上

written by sharoshi-tsutomu