1003_相談員はじめの9つの質問

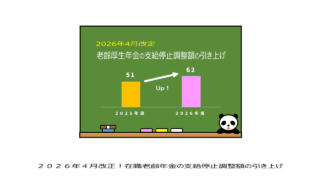

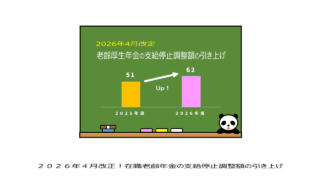

1003_相談員はじめの9つの質問 2026年4月改正!在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げ

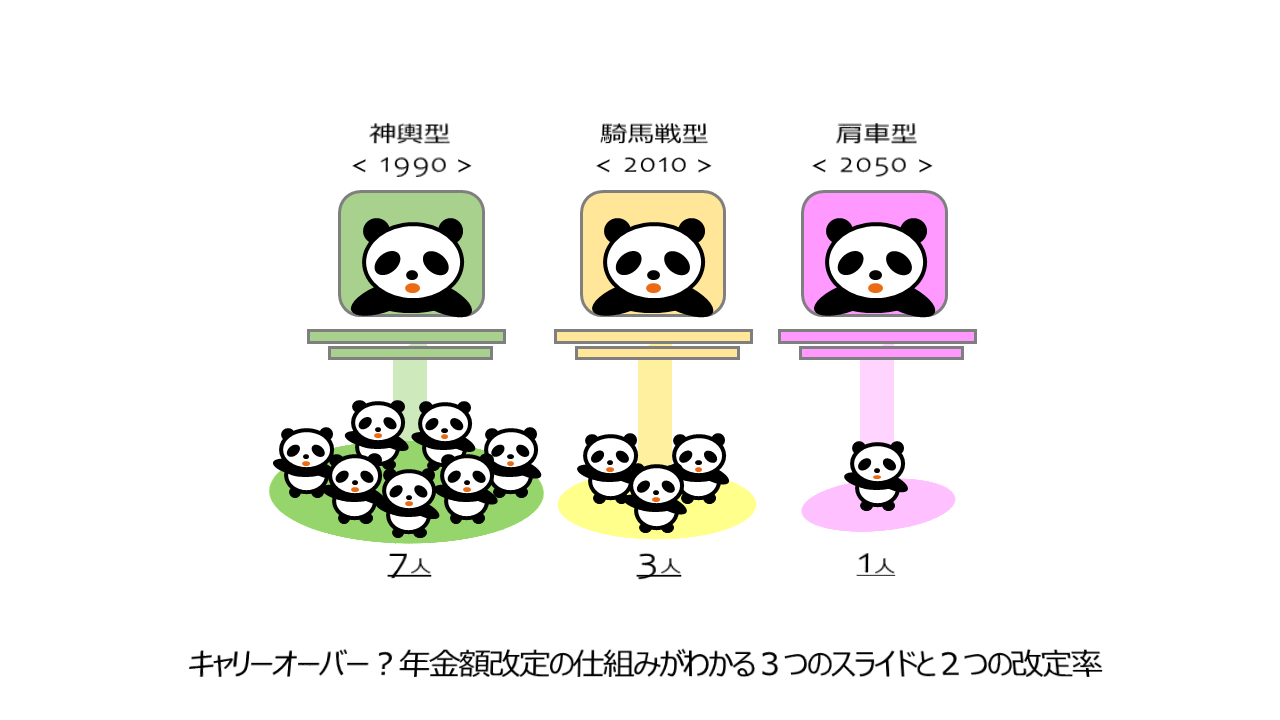

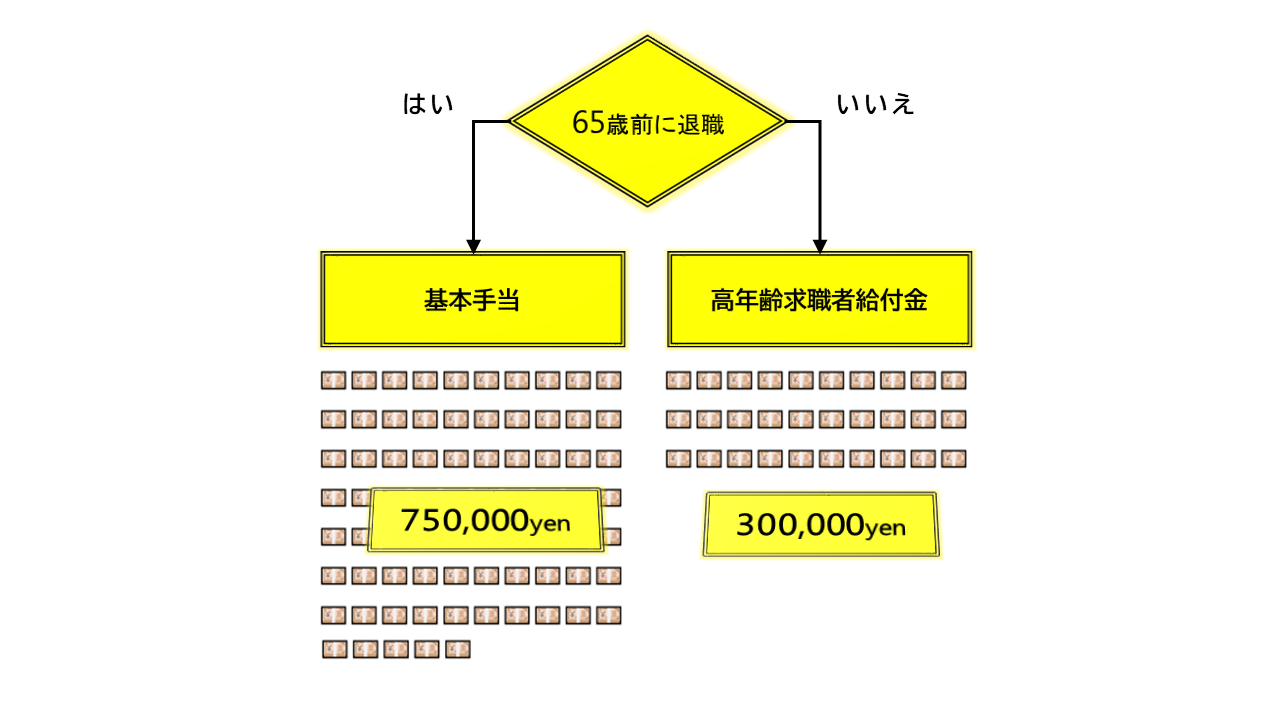

在職老齢年金の支給停止調整額が、2026年4月から「62万円」に引き上げられます。 在職老齢年金とは、働きながら年金を受ける高齢者が一定以上の賃金を得ている場合に、老齢厚生年金の一部又は全部の支給を停止する仕組み。 そして、支給停止の基準と...

1003_相談員はじめの9つの質問

1003_相談員はじめの9つの質問  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1005_担当者まさおの体系整理

1005_担当者まさおの体系整理  1005_担当者まさおの体系整理

1005_担当者まさおの体系整理  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

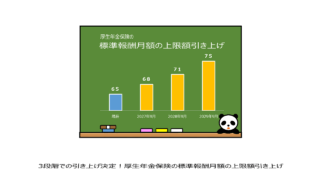

1001_社労士つとむの実務と法令  1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう