1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令 始終業自由選択!フレックスタイム制の2つの導入要件と6つの協定事項

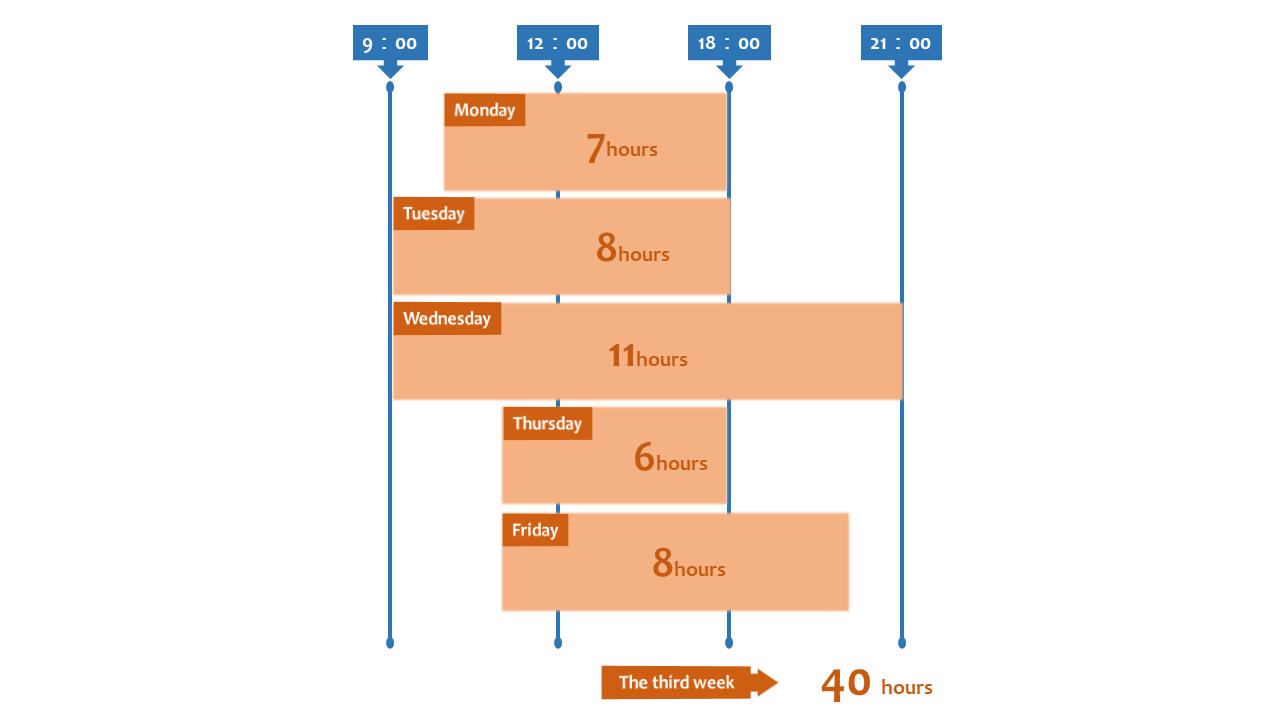

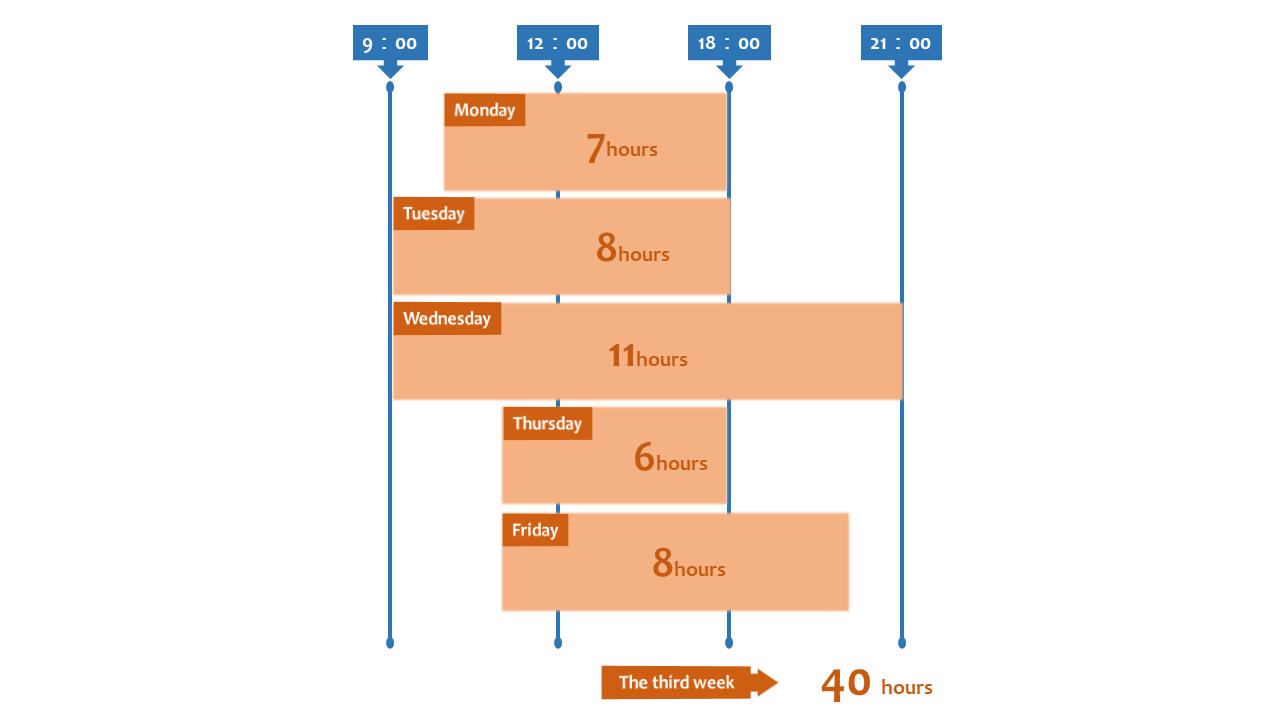

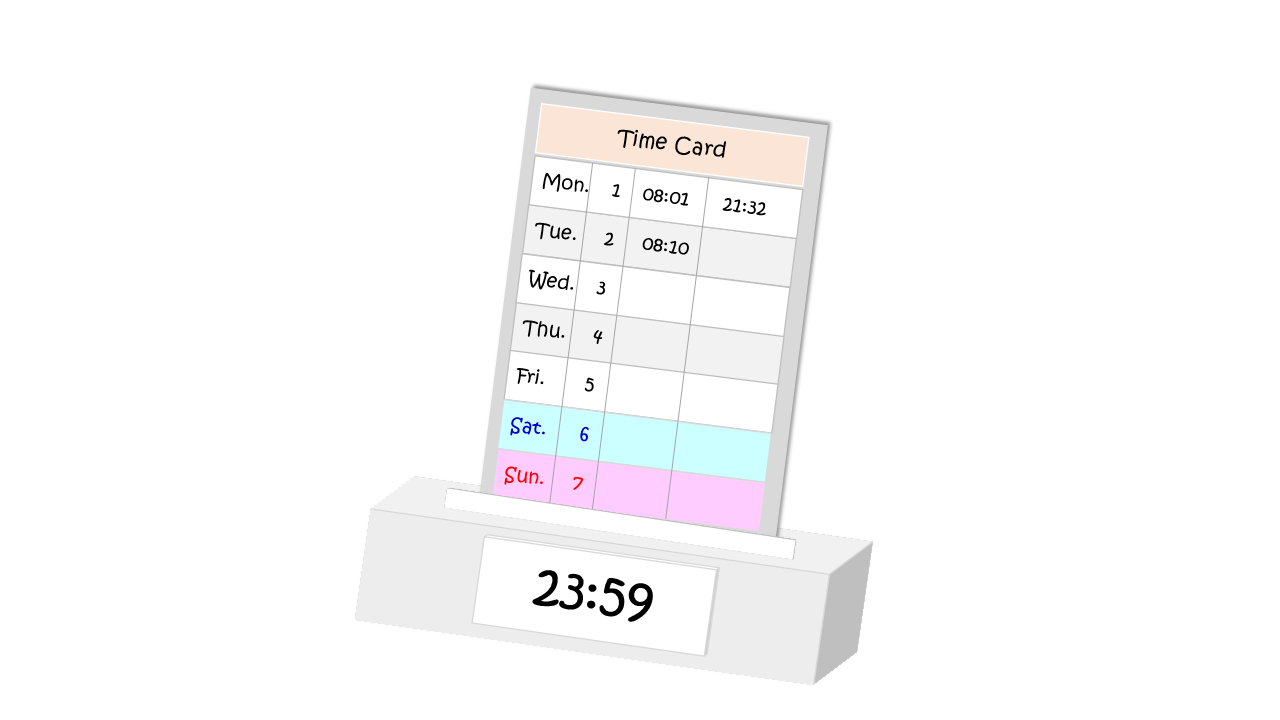

フレックスタイム制とは、一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業時刻を自由に選択できる制度です。 労働者がその生活と仕事との調和を図りながら、効率的に働くことを可能とし、労働時間を短縮しようとすることを法制...

1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1004_法令まもるのダメ。ゼッタイ。

1004_法令まもるのダメ。ゼッタイ。  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令