1001_社労士つとむの実務と法令

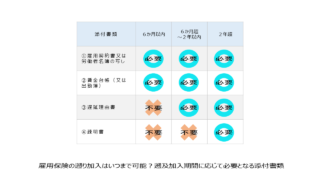

1001_社労士つとむの実務と法令 雇用保険の遡り加入はいつまで可能?遡及加入期間に応じて必要となる添付書類

雇用保険の加入要件は「一週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の二つの要件です。 事業主は加入要件を満たす労働者を雇用した場合、事業所を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。 提出期限...

1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう  1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう  1005_担当者まさおの体系整理

1005_担当者まさおの体系整理  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令