1002_数値化はかるのくらべてみよう

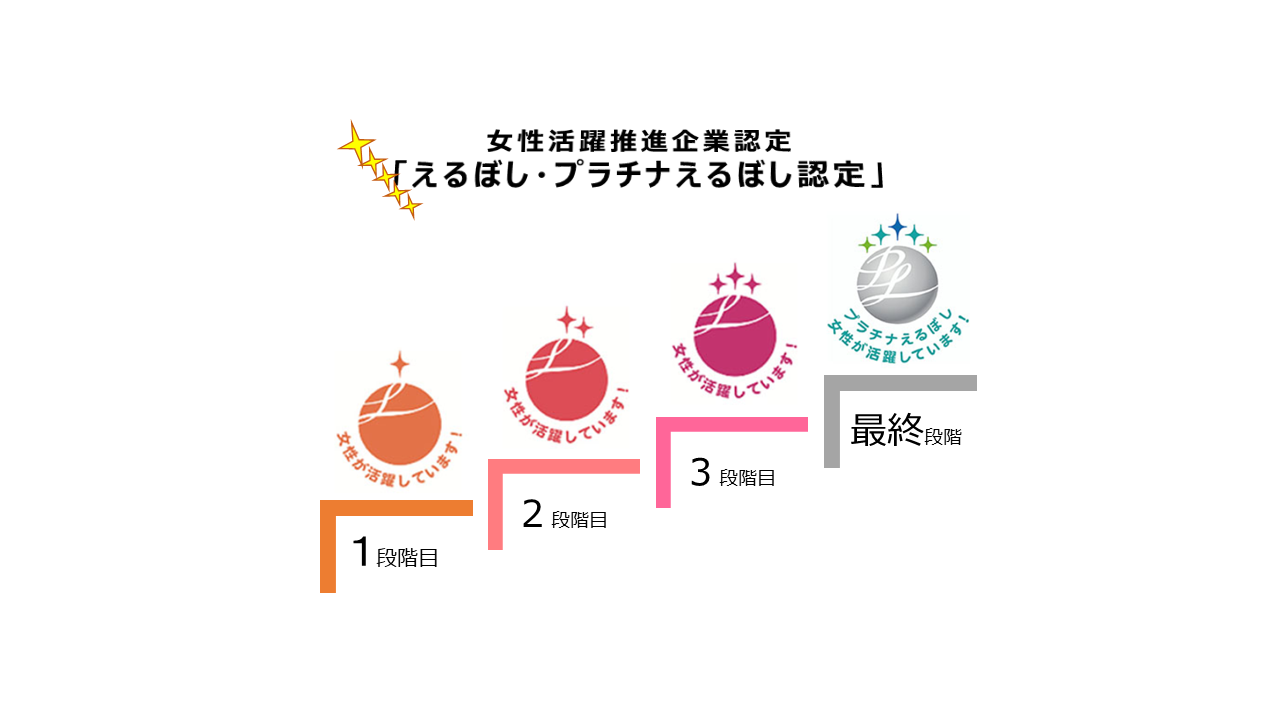

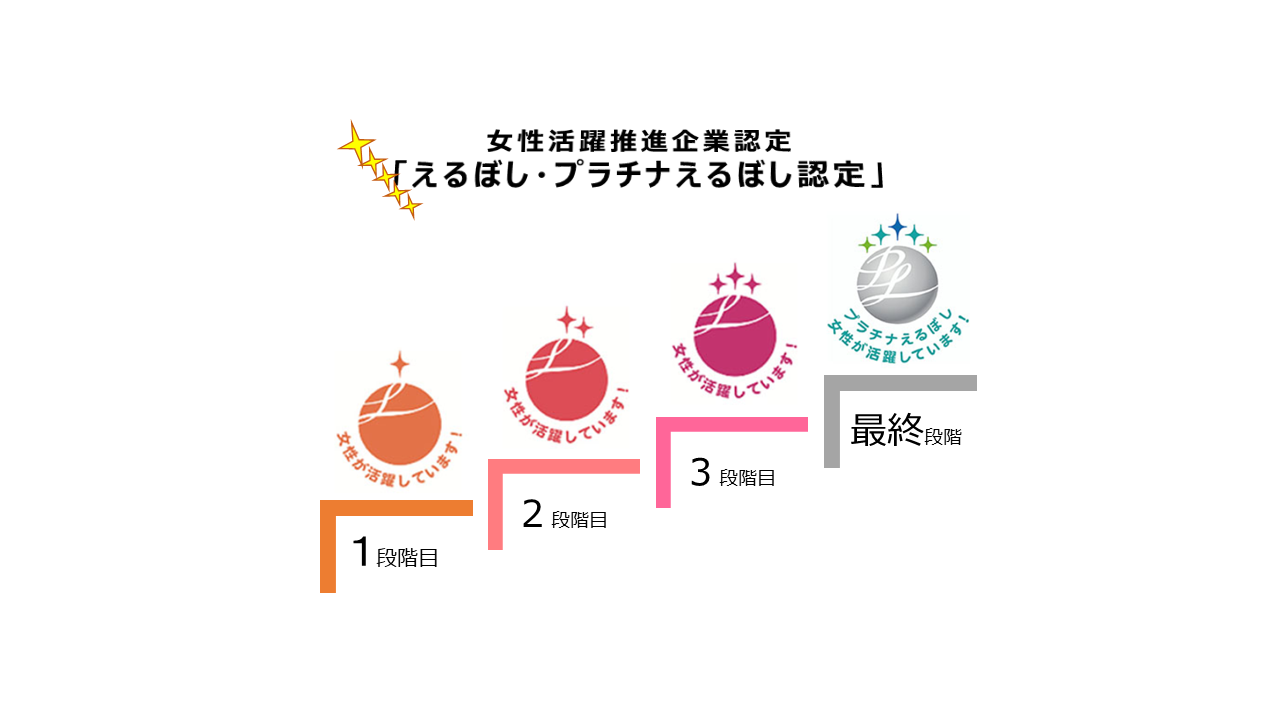

1002_数値化はかるのくらべてみよう プラチナえるぼし?女性活躍推進優良企業の5つの評価項目と評価基準

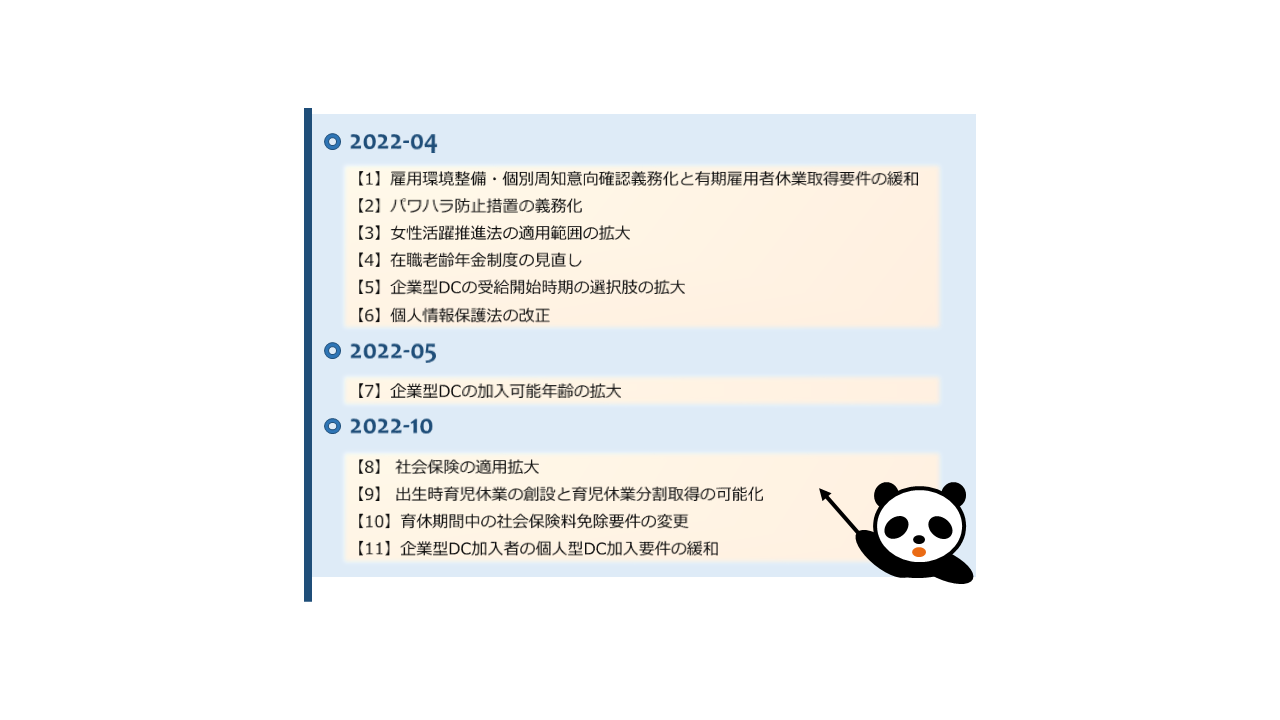

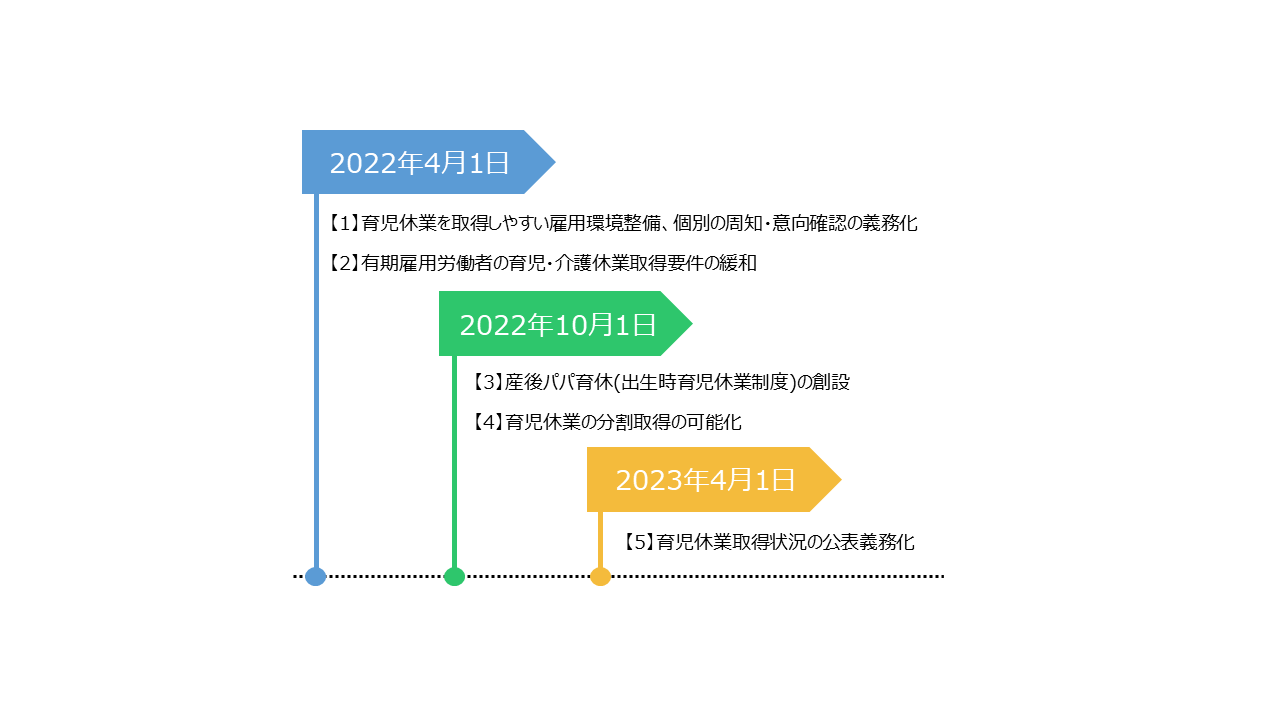

女性活躍推進法が、2022年4月に改正されています。 改正により、法の適用を受ける対象企業は、常時雇用者数301人以上の企業から、101人以上300人以下の企業まで拡大されました。 女性活躍推進法の目的は、女性の職業生活における活躍を推進し...

1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令