1001_社労士つとむの実務と法令

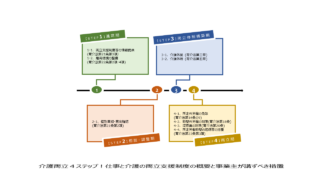

1001_社労士つとむの実務と法令 介護両立4ステップ!仕事と介護の両立支援制度の概要と事業主が講ずべき措置

2024年5月31日、改正育児・介護休業法が公布されました。 介護離職防止のため、仕事と介護の両立支援の強化策として、大きく以下3点が、改正されました。 ・両立支援制度等に関する労働者への情報提供 → 1-1 ・研修や相談窓口設置等の雇用環...

1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令