1001_社労士つとむの実務と法令

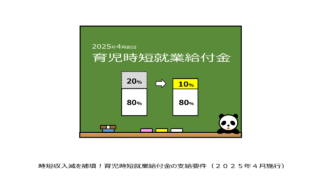

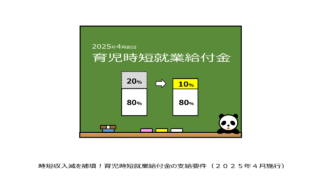

1001_社労士つとむの実務と法令 時短収入減を補填!育児時短就業給付金の支給要件(2025年4月施行)

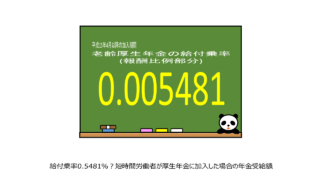

2025年4月から、2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した労働者の収入減少を補填する制度として、「育児時短就業給付」が創設されます(雇用保険法第61条の12)。 原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が給付されま...

1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1005_担当者まさおの体系整理

1005_担当者まさおの体系整理  1005_担当者まさおの体系整理

1005_担当者まさおの体系整理  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1005_担当者まさおの体系整理

1005_担当者まさおの体系整理  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令  1002_数値化はかるのくらべてみよう

1002_数値化はかるのくらべてみよう